Dieses Blog durchsuchen

Das Berliner Kultur-Blog mit dem falschen Apostroph und einem Kater als Redaktionschef ... (Rezensionen und Texte)

Posts

Es werden Posts vom September, 2020 angezeigt.

Der wunderbare Buchanfang: XXX. Teil

- Link abrufen

- Andere Apps

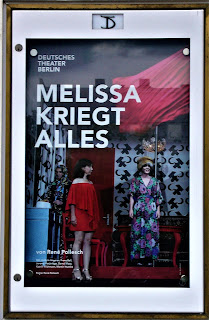

Die wunderbare "Melissa kriegt alles":

- Link abrufen

- Andere Apps